| ・切り出し刀(小刀) | |

|

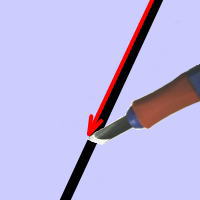

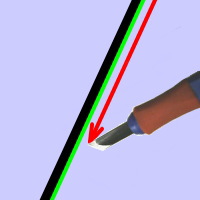

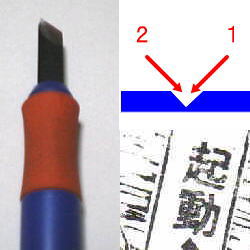

これを使えるようになると、版画の幅が広がる「切り出し刀」(別名:小刀)です。 三角刀を使って彫っていると、 「更に細かいところを、綺麗に彫りたい」 「もっと鋭角的な三角刀はないの?」 …と、思うことがあります。 そんなときに使われるのが切り出し刀なのです。 図に示したとおり、切り出し刀は彫りたい部分の左右から刃を入れます。この角度を小さく、そして幅を狭くしていけば、さらに細かい作業が可能になるのです。 ちなみに、切り出し刀でも彫れない、更に細かいところは、『カッターナイフ』、『デザインカッター』、『アートナイフ』を使うと彫れたりします。 <切り出し刀> ・少し難しく、なれるのに時間がかかる ・三角刀以上の細部の彫り ・より直線的、均一な輪郭 ・文字の彫り ・デザインカッターでの代用も |